プログラムの趣旨

人文社会科学、とりわけ人文科学における大学院教育は、これまでは往々にして深い専門性の探求に基づく研究者養成に焦点化され、激動する現代社会の諸課題に柔軟に対応するためのイノベーション人材養成という観点は、必ずしも重要な教育課題として取り上げられては来なかったように思われます。しかしながら、これまで以上に多様な背景を持った人々がグローバルに流動、接触し、それとともに発生する摩擦や軋轢もより複雑化しつつある現代世界において、むしろ多様な文化的背景や感性、変動する社会動態に分け入りながら、その中から課題解決の指針を示し、リーダーシップを発揮していくための新しい人文的学知の重要性はいよいよ増していると言うべきでしょう。そのような観点から、社会実装に架橋するための、現代社会を生きていくための人文的学知の刷新はただちに果たされるべきでしょう。本プログラムでは、人文科学の発想を基礎に据えながら、進化したDigital Humanitiesの方法を融合し、人間社会における未知の事態に対して指針を示し得る大学院教育プログラムを遂行していきます。

臨床人文学教育プログラムガイダンス2025

プログラムの特色と卓越性

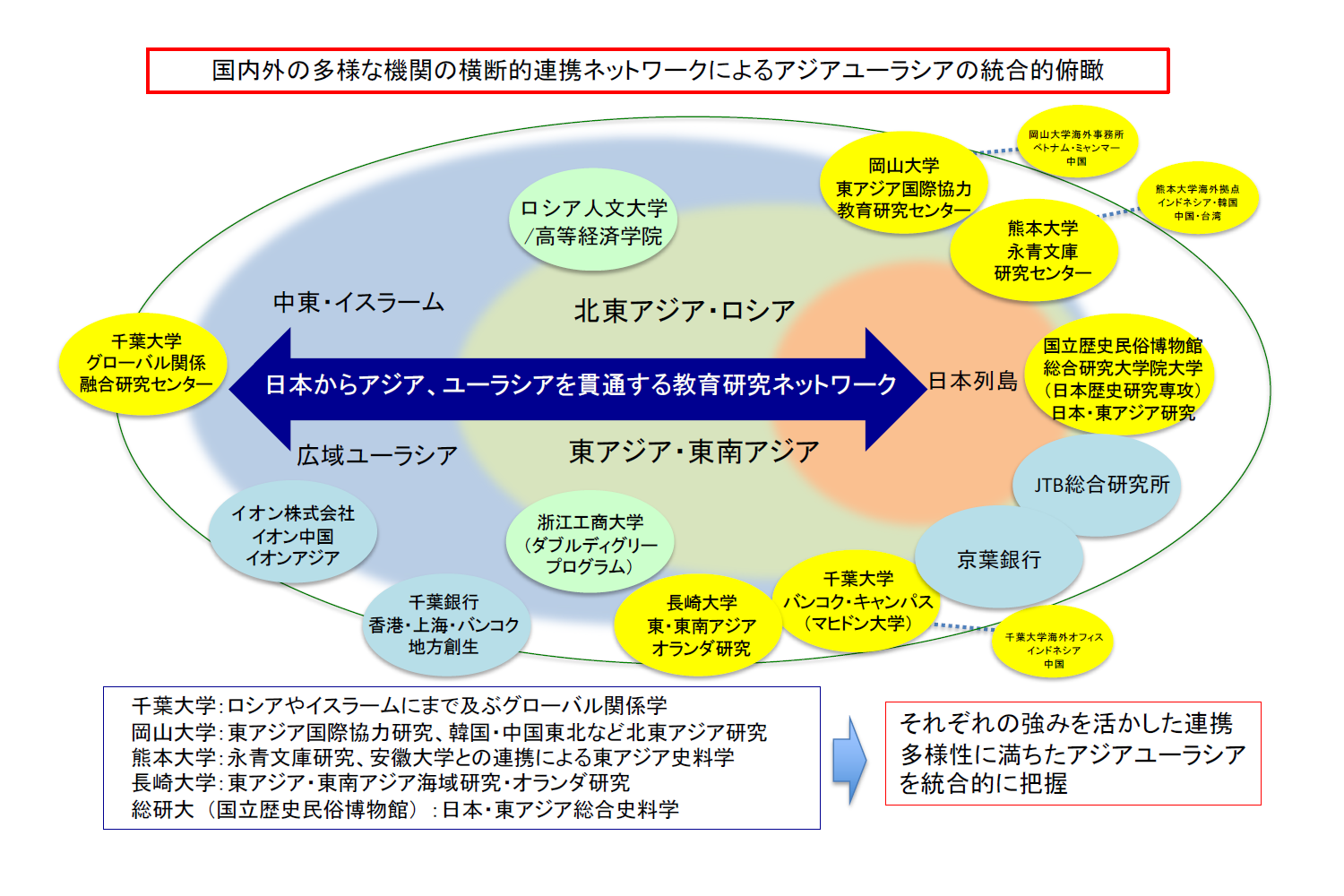

本プログラムにおける第一の焦点は、アジアユーラシア研究です。この地域はこれからの日本の針路と深い関係性があるばかりではなく、多民族・多言語・多文化・多宗教が混在する多元的世界の中から未来社会におけるあらゆる課題が生起している実験場、いわば「課題先進地域」であり、まさに変化してやまない世界に対処する力が試される領域でもあります。この多様な領域を対象として、本プログラムは、千葉大学が海外拠点を有する東南アジア、東アジア・中国をはじめ、ロシア、さらにはイスラーム世界までを展望する多言語多文化理解プログラムを展開する。連携する教育研究機関・企業等は、これらの地域研究において特色ある研究・実践活動の経験を蓄積しており、これらをネットワークとして統合することによって、多言語多文化世界であるアジアユーラシア地域を重層的に洞察することのできる世界的にも卓越した教育・研究拠点を構築することができると考えています。

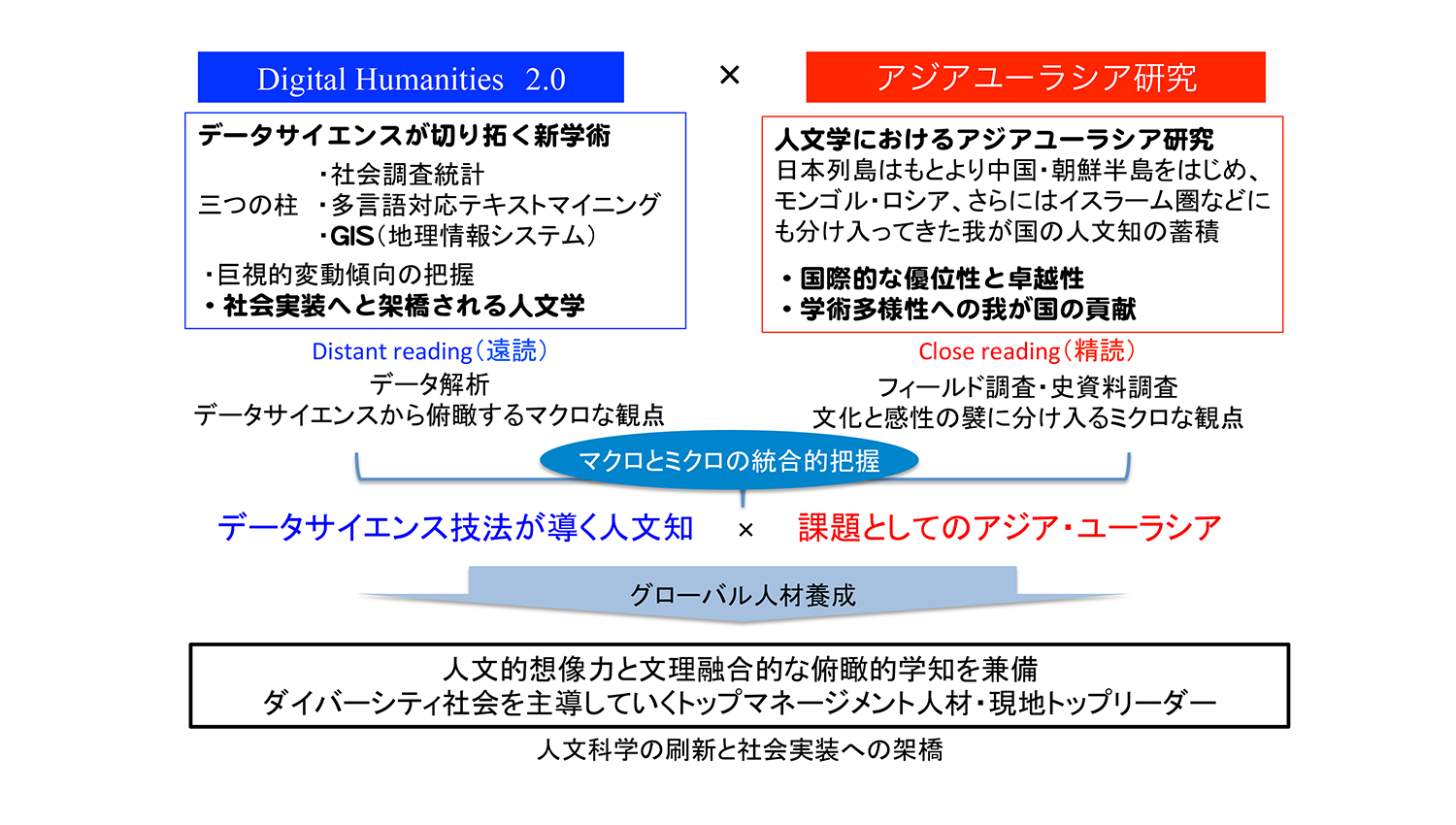

本プログラムにおける第二の焦点は、Digital Humanities 2.0にあります。変動する世界の動向を見通すためには、GIS(地理情報システム)デジタル情報を通して可視化される環境変動と社会空間を読み解く技法、あるいは社会調査統計やテキストマイニング等の技法を駆使することによって社会動態のトレンドを予測する手法も不可欠となっています。いまやデータサイエンスに関わる教育教化は、高等教育における重要な課題となっていますが、私たちのプログラムは、人文知とアジアユーラシア研究の高度化に向けて、多言語環境での社会統計・地理情報・テキストマイニングにかかる実践的応用教育プログラムを創出することを目指しています。本プログラムにおける「臨床学」的Digital Humanities 2.0とは、データサイエンスという普遍的な学知を、アジアユーラシアの社会動態を掌握するための社会実装に向けてローカライズ、ないし最適化するための未開拓領域への挑戦であると位置づけられます。このように、文化と感性の襞に分け入るミクロな観点・技法(伝統的な「精読」の技法)と、データ解析を中核とするデータサイエンスから俯瞰するマクロな観点・技法(Digital Humanities 2.0によって可能となる「遠読」の技法)とを、二つながら体系的履修の中から修得することが本プログラムの重要な核心です。本プログラムでは、このような基礎の上に、人文社会系大学院におけるトップマネージメント人材養成という博士課程人材養成の新しいモデルを明示化します。

持続性・発展性:本プログラムは、国内の大学・教育研究機関としては、千葉大学・岡山大学・長崎大学・熊本大学・総合研究大学院大学・国立歴史民俗博物館の連携を中核として出発します。ただし、この連携の中で試行された教育手法や獲得された成果は、連携組織の内部でのみ完結することを前提としているわけではなく、むしろこれを全国の人文社会系大学院に積極的に提供し、人文的学知の波及的刷新、人的資源の全国的結集と絶えざる大学院教育の高度化を目指して連携を拡大していきたいと考えています。

アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム:プログラムの焦点と人材養成

アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム:プログラムのネットワーク

講義等の紹介

「Digital Humanities 2.0研究法」

臨床人文学教育プログラムにおけるデジタル・ヒューマニティーズ部門を担当する小風尚樹助教による開講授業です。デジタル技術と人文知の融合によって生まれる新しい知のあり方を学ぶとともに、その利点と課題を共有し、更なる新しい領域を生み出す第一歩を目指します。

「三次元デジタル技術による遺物の3Dデータ化」

臨床人文学教育プログラムでは、デジタル・ヒューマニティーズで主に取り扱われるテキストデータだけでなく形態(三次元)のデータにも焦点を当てて研究活動を展開していきます。3Dスキャナやフォトグラメトリ、3Dプリンタ、VR等の最新の三次元デジタル技術を活用し、形態を多角的な視点で観察・解釈することで、文化資源の活用・発信に資する新たな視野の獲得を目指します。

カリキュラム概要─5年一貫のカリキュラム─

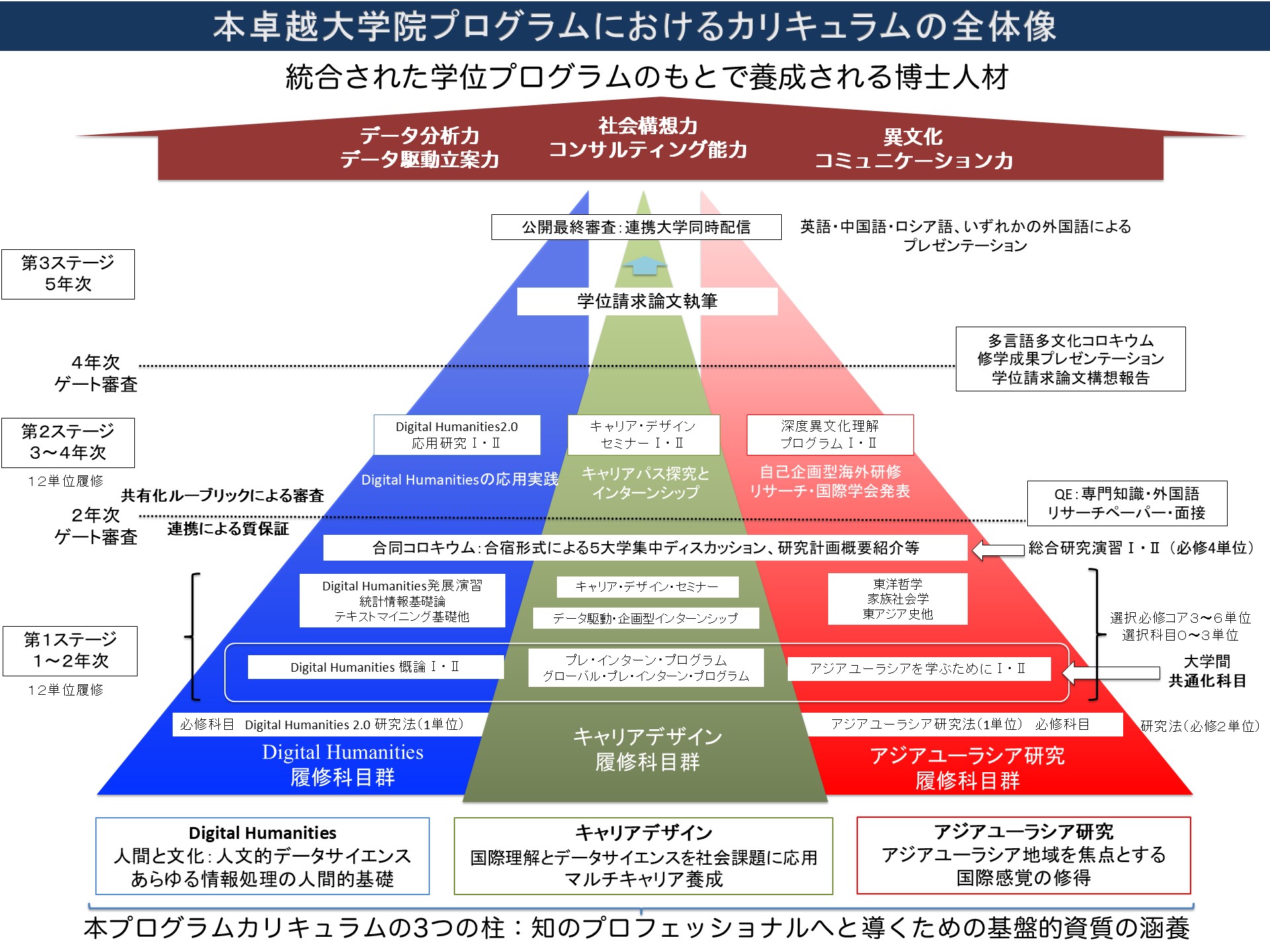

本プログラムの履修は5年一貫を前提としています。ここではその基本的枠組について紹介します。

5年間の履修

5年一貫プログラムとしての連続性と段階性を明示化するために、5年間の修学期間を、第1ステージ(1~2年)、第2ステージ(3~4年)、第3ステージ(5年)に分割するとともに、上位ステージに進むためにはゲート審査をパスする必要があります。ただし、これらは標準修学年数であり、所定の要件をクリアしてゲート審査をパスすれば、第1ステージ、第2ステージともに短縮することも可能です(具体的には各大学の定める早期修了制度に従います)。

第1ステージの履修

履修科目

本プログラムに登録した大学院生は、第1ステージにおいて12単位のプログラム科目を履修するものとします。12単位のうち、「アジアユーラシア研究法」(1単位)、「Digital Humanities 2.0研究法」(1単位)を俯瞰力獲得のための導入的必修科目とするほか、1年次、2年次にそれぞれ履修する「統合研究演習I、II」(4単位)を、プレゼンテーション・ディスカッション等による応用力獲得のための発展的必修科目と位置づけます。他の履修単位については、〈アジアユーラシア研究科目群〉〈Digital Humanities 2.0科目群〉〈キャリアデザイン科目群〉各範疇のコア科目1単位以上を含む6単位を選択必修としますが、それぞれの範疇において履修すべき単位数は、指導教員チームと協議しながら、もっとも適切なかたちを検討するものとします。

合同コロキウム

原則として年度内に一度、各大学院に所属するプログラム登録大学院生を一堂に集め、合宿形式による集中的な合同ディスカッションを実施します。とくに2年次に実施される合同コロキウムでは、それぞれのリサーチの成果と見出した課題、ならびにデータサイエンスの手法を利用したアプローチの可能性について報告するとともに、第1ステージの修了要件としているリサーチ・ペーパー(各大学において管理している博士前期課程修了のための修士論文を以て代替することができます)にかかわる執筆計画を相互に報告することを義務づけます。なお、この合同コロキウムに限らず、本プログラムでは各大学院に所属する大学院生間の交流を積極的に推進します。たとえば一定期間を連携他大学大学院に出向いて指導の一部を受けたり、連携他大学大学院の授業科目を履修することも推奨されます。

ゲート審査

リサーチ・ペーパー提出後に2種のゲート審査を実施して、合格することができれば、第2ステージへの進学が認められます。ゲート審査の第1は、QE(Qualifying Examination)です。ここで英語、ないし中国語、ロシア語のいずれかを選択した上での語学能力試験と人文科学基礎教養・人文科学特定分野専門知識に関わる試験を実施します。なお、語学能力審査は当面これらの言語としますが、審査指標等を確立し、審査体制が整えば、他のアジア諸地域言語にも範囲を拡大していきます。これまで人文科学分野については、細分化された多様な専門分野の中でそれぞれ個別の多様な専門的技能が要求される学問的特性ゆえに、統一的なQEの可能性自体が十分には検討されてこなかった経緯があるのですが、本申請プログラムでは、5大学と大学共同利用機関(国立歴史民俗博物館)の連携により、そしてさらなる大学間ネットワークの拡張により、人文科学系において共有できるQEを作り上げていくことも目的の一つとしています。ゲート審査の第2は、リサーチ・ペーパーと今後の研究計画に関わる面接審査となります。この面接審査はwebを利用して参加全大学に中継実施することとします。また、リサーチ・ペーパーに関しては面接審査までに外国語(当面は英語、ないし中国語、ロシア語のいずれかとしますが、条件が整えば他の言語にも拡大します)のサマリーを提出するものとし、これをリサーチ・ペーパーと一体的に審査します。以上について、連携大学間で共有されるルーブリックに基づいて審査を行い、第2ステージへの進学者を決定します。

第2ステージの履修

第2ステージにおいて、プログラム所属大学院生は指導教員チーム、メンターの助言を受けながら、自律的に2年間の研究計画、フィールド・リサーチ計画を立案するものとします。また、その研究計画に基づき、アジアユーラシア研究発展科目群、Digital Humanities2.0発展科目群の中から、自己の選択によって各1科目を履修します。また、このステージにおいては、原則として、一定期間に及ぶ長期滞在型の深度異文化理解プログラムを必須としています。また、Digital Humanities2.0発展科目群の履修を完了するに当たっては、みずから対象地域における調査テーマを設定し、Digital Humanitiesの手法を利用して研究成果を報告します。また、企業メンターや修了者アドバイザーを含むキャリアパス委員会との面談を通して自己のキャリアを展望するとともに、志望するキャリアに叶うインターンシップの模索を図っていく「キャリア・デザイン・セミナーI、II」の履修も求められます。第2ステージの修了を認めるゲート審査に当たっては、第1ステージ同様、英語・中国語・ロシア語のいずれか一言語(条件が整えば他の言語にも拡大します)によりプレゼンテーションとディスカッションを行うとともに(多言語多文化コロキウム)、最終的な学位論文の構想について相互に検討を実施します。これらをゲート審査とした上で、学位論文執筆資格が認められます。

第3ステージの履修

第3ステージでは、指導教員チームの助言を受けながら学位論文を完成させます。学位論文の審査は指導教員チームを基礎として実施しますが、最終審査に関しては原則公開とし、5大学に同時配信することはもちろん、配信日時の調整が可能であれば、学位論文の取り上げる領域に応じて、本申請プログラムの海外連携大学、あるいは千葉大学海外キャンパスにも同時配信します。かかる情報の公開と共有によって、学位審査の厳格性と基準の統一性、普遍性を担保しつつ、最終的に学位の認定を行います。

アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム:カリキュラム

カリキュラム概要─産学連携教育─

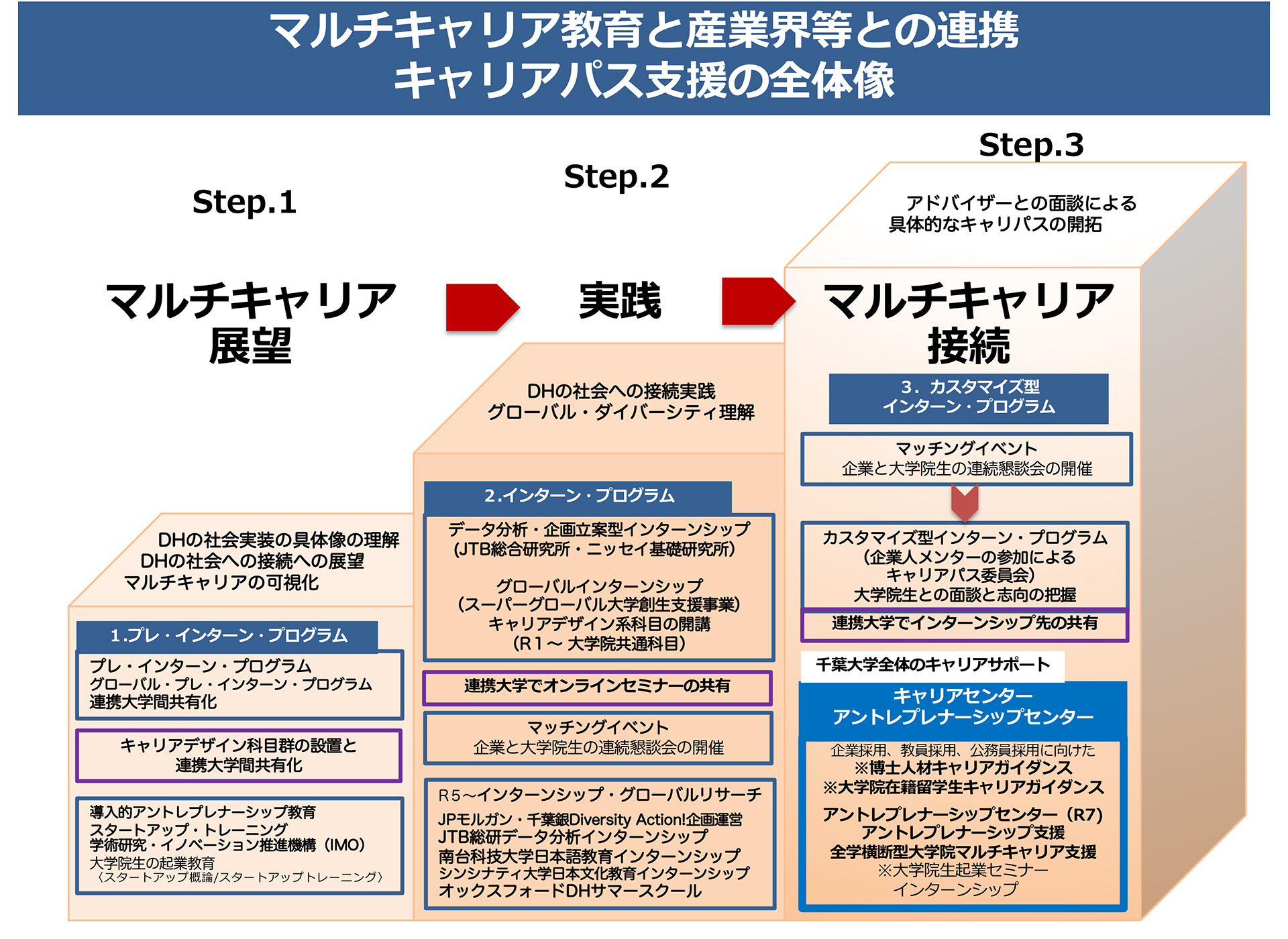

本プログラムの履修において、マルチキャリアを展望するための産学連携教育は重要な位置付けを与えられています。この項では特に産学連携教育プログラムの履修について紹介します。

Step.1 マルチキャリアへの展望を拓く

人文社会科学系の学部・大学院を修了してプライベート・セクター(企業等)やパブリック・セクター(公務員等)で活躍する実務家からの講義を通して、それぞれのスピーカーの社会実践活動の内容、社会課題や解決への取り組み、それぞれの活動の中で実践されているデータ分析の手法について学びます。具体的には、プライベート・セクター(企業等)からのゲスト講師による「プレ・インターン・プログラム」と、プライベート・セクター、パブリック・セクターを問わず、国際機関・企業などでグローバルに活躍してきたゲスト講師による「グローバル・プレ・インターン・プログラム」の履修を通して、人文社会科学の学知を社会的実践へと架橋していくためには、前提としてどのような学修が必要なのかを考えます。なお、「プレ・インターン・プログラム」と「グローバル・プレ・インターンプログラム」は、本卓越大学院プログラム参加大学院すべてにおいて、共通のコンテンツによって履修が可能になっています。

Step.2 社会的実践へと架橋する

「プレ・インターン・プログラム」、「グローバル・プレ・インターン・プログラム」は、企業人等実務家のゲスト講師をお迎えして開講する講義形式の科目ですが、次のステップにおいては、企業人等との双方向的な交流を通して、現代社会における多様な企業活動の実態をさらに深く理解していくために「キャリア・デザイン・セミナー」を履修します。この科目において求められるのは、質疑応答・懇談などの双方向的コミュニケーションを通して、現代社会における企業活動について理解を深めるとともに、受講者自身が将来のキャリアにおいてどのような働き方を目指していくのか、自己の適性(マッチング)を認識することです。この科目は対面実施を基本としていますが、卓越大学院プログラム連携大学すべてに同時双方向で配信するハイブリッド形式で開講されます。

本プログラムはいくつかの企業内研究所と連携しており、それら研究所研究員をクロスアポイントメント教員、客員教員としてお迎えしています。Step.2においては、こうした企業研究所からゲスト講師をお迎えして、「データ駆動・企画型インターンシップI」、「データ駆動・企画型インターンシップII」などのインターンシップ科目を開講します。これらのインターンシップ科目は、データの収集・解析に基づいて企画・立案し、顧客に提案を行っていく企業研究所の業務の実際について体験するセミナーになっています。これらのインターンシップ科目も、対面、オンライン、ハイブリッドなどの開講形態を問わず、本プログラム連携大学の大学院生がともに参加して切磋琢磨する重要な機会になっています。

Step.3 マルチキャリアに接続する

本プログラムでは、マルチキャリアを考えるための企業人メンターや、アカデミア以外の環境で活躍している修了生アドバイザーを委嘱するとともに、企業人メンターを含むキャリパス委員会を設置して、大学院生の相談に応じられる体制を整えています。千葉大学学内においては、学術研究・イノベーション推進機構、アントレプレナーシップセンター、就職支援課との協力関係に基づき、一方、学外においては連携大学間の相互協力のもと、インターンシップ先の開拓・共有を行うシステムづくりを進めています。

募集要項等

以下より令和7年度(2025年度)募集要項をダウンロードできます。